Sichern Sie sich präzise Daten für Ihren Baugrund!

Neues Angebot in unserem Baugrundlabor

Unser Labor

Willkommen im Baugrundlabor von Baugrund JACOBI: Wo Präzision auf Sicherheit trifft

Ein stabiler Baugrund ist das Fundament jedes erfolgreichen Bauvorhabens. Mit diesem Wissen/ Bewusstsein arbeiten wir jeden Tag im modernen Baugrundlabor von Baugrund JACOBI. Als Ihr zuverlässiger Partner für Geotechnik und Baugrunduntersuchungen bieten wir Ihnen nicht nur umfassende Expertise im Feld, sondern auch präzise und verlässliche Analysen im Labor.

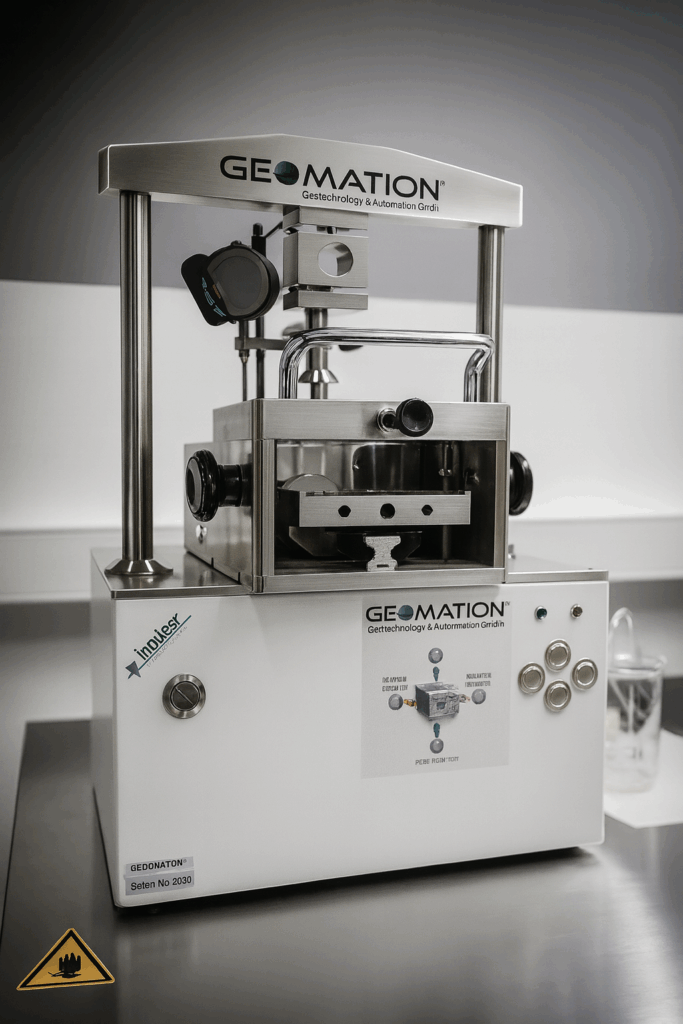

Unser hauseigenes Labor ist die Basis für unsere fundierten Beratungen. Hier untersuchen unsere erfahrenen Spezialisten mit modernster Technik Bodenproben, Gesteinsproben und Baustoffe bis ins kleinste Detail. Von der Bestimmung der Korngrößenverteilung über die Ermittlung der Scherparameter bis hin zu komplexen Verdichtungsprüfungen – wir liefern Ihnen die entscheidenden Daten, die Sie für eine fundierte Planung und die sichere Umsetzung Ihrer Projekte benötigen.

Vertrauen Sie auf die Ergebnisse aus unserem Baugrundlabor. Wir liefern nicht nur Zahlen, sondern die Grundlage für Ihre Bauentscheidungen, damit Ihr Projekt von Anfang an auf sicherem Boden steht.

Im Jahr 2025 haben wir unser Baugrundlabor umfassend um- und ausgebaut. Die Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von 380.000 € wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union sowie der Thüringer Aufbaubank kofinanziert. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Welche Arten von Baugrundlaboruntersuchungen bieten wir an?

Um die Eigenschaften Ihres Baugrunds umfassend zu bewerten, führen wir in unserem Baugrundlabor eine Vielzahl an Analysen durch. Jede Untersuchung liefert dabei wichtige Kennwerte, die für die Planung, Dimensionierung und Ausführung Ihres Bauvorhabens unerlässlich sind. Unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

a) Physikalische Eigenschaften und Klassifizierung: Diese grundlegenden Analysen helfen uns, den Boden nach seiner Zusammensetzung und Beschaffenheit zu klassifizieren:

- Bestimmung der Korngrößenverteilung (Sieb- und Schlämmanalyse): Hier ermitteln wir die prozentualen Anteile verschiedener Korngrößen (Kies, Sand, Schluff, Ton), um die Bodenart präzise zu bestimmen.

- Bestimmung der Dichte (Rohdichte, Trockendichte, Korndichte): Diese Werte sind entscheidend für die Berechnung von Auflasten und zur Beurteilung des Verdichtungsgrades.

- Bestimmung der Wassergehalte (natürlicher Wassergehalt, Fließgrenze, Ausrollgrenze, Schrumpfgrenze): Diese Kennwerte geben Aufschluss über das Verhalten des Bodens bei unterschiedlicher Feuchtigkeit und sind wichtig für die Setzungsberechnung und das Verdichtungsverhalten. Die Fließ- und Ausrollgrenze (Atterberg-Grenzen) charakterisieren zudem das plastische Verhalten bindiger Böden.

- Glühverlust: Zur Bestimmung des organischen Anteils im Boden, der Auswirkungen auf die Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften haben kann.

b) Mechanische Eigenschaften und Festigkeitskennwerte: Diese Prüfungen simulieren die Belastungen, denen der Baugrund unter realen Bedingungen ausgesetzt ist, und liefern entscheidende Parameter für die Standsicherheitsnachweise:

- Scherversuche (Direkter Scherversuch, Rahmenscherversuch, Triaxialversuch): Diese Versuche ermitteln die Scherfestigkeit des Bodens, also seinen Widerstand gegen Verschiebungen. Die Ergebnisse sind grundlegend für die Berechnung von Böschungs- und Grabenstabilitäten sowie die Tragfähigkeit von Fundamenten.

- Konsolidierungsversuche (Ödometerversuch): Hier messen wir das Verformungsverhalten und die Setzungen von Böden unter Belastung über die Zeit. Dies ist besonders wichtig für die Bemessung von Fundamenten auf bindigen Böden.

- Proctorversuch (Verdichtungsversuch): Dieser Versuch bestimmt die optimale Feuchtigkeit und die maximale Dichte, die ein Boden unter einer bestimmten Verdichtungsenergie erreichen kann. Er ist entscheidend für die Qualitätssicherung im Erdbau, z.B. beim Bau von Dämmen oder Tragschichten.

c) Spezielle Untersuchungen und Baustoffprüfungen: Je nach Projektanforderung führen wir auch spezifischere Analysen durch, um umfassende Ergebnisse zu liefern:

- Chemische Analysen: Zur Bestimmung aggressiver Bestandteile im Boden oder Grundwasser, die Beton oder andere Baustoffe angreifen könnten.

- Prüfungen an Recyclingmaterialien und Sekundärbaustoffen: Zur Bewertung der Eignung für den Einsatz im Erdbau.

Durch diese breite Palette an Laboruntersuchungen stellen wir sicher, dass Sie alle notwendigen Informationen erhalten, um sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Bauvorhaben zu realisieren.

Leistungsspektrum

In unserem hauseigenen Baugrundlabor führen wir günstig, kurzfristig und schnell die wichtigsten Laborversuche durch. In enger Zusammenarbeit mit qualifizierten Analyselaboren bieten wir viele weitere Erdstoffuntersuchungen aus einer Hand und weisen so ein umfangreiches Portfolio an Laborversuchen auf.

Klassifikation und Zustandsgrößen

- Bestimmung des Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1 bzw. DIN 18121

- Bestimmung der Bodendichte nach DIN EN ISO 17892-2 bzw. DIN 18125

- Bestimmung der Korndichte nach DIN EN ISO 17892-3 bzw. DIN 18124

- Glühverlust nach DIN 18128

- Kalkgehaltsbestimmung nach DIN 18129

- Siebanalyse, trocken nach DIN EN ISO 17892-4 bzw. DIN 18123

- Siebanalyse, nass nach DIN EN ISO 17892-4 bzw. DIN 18123

- Schlämmanalyse nach DIN EN ISO 17892-4 bzw. DIN 18123

- Kombinierte Sieb- und Schlämmanalyse nach DIN EN ISO 17892-4 bzw. DIN 18123

- Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 mit Fallkegelverfahren

- Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 mit Verfahren nach Casagrande bzw. DIN 18122

- Schrumpfgrenze nach DIN 18122-2

- Abrasivitätsbestimmung nach LCPC (NF P18-579)

Verdichtbarkeit, Zusammendrückbarkeit und Festigkeit

- Bestimmung der Proctordichte und des optimalen Wassergehalts nach DIN 18127

- Oedometerversuch/Kompressionsversuch nach DIN ISO 17892-5

- Quellhebungsversuch nach DGGT Nr. 11

- Einaxialer Druckversuch nach DIN EN ISO 17892-7, DGGT Nr. 1 bzw. nach DIN 18141

- Triaxialversuch: UU-Versuch an Boden nach DIN EN ISO 17892-8

- Triaxialversuch: CU-Versuch (CIU / CAU) und CD-Versuch (CID / CAD) an Boden nach DIN EN ISO 17892-9

- Fallkegelversuch zur Bestimmung der undränierten Scherfestigkeit nach DIN EN ISO 17892-6

- Rahmenscherversuch nach DIN EN ISO 17892-10

Felsmechanik

- Einaxiale Druckversuche nach DIN 18141 und DGGT – Empfehlung Nr. 1

- Punktlastversuche nach DGGT-Empfehlung Nr. 5

- Abrasivitätsbestimmung nach Cerchar (NF P94-430-1) bzw. DGGT Empfehlung Nr. 23

Chemie

- pH-Wert von Bodenproben

- Boden- und Wasseranalyse auf Betonaggressivität nach DIN 4030

- Boden- und Wasseranalyse auf Stahlaggressivität nach DIN 50529

- Untersuchung von Bitumen/Asphalt gem. RuVA-StB

- Chemische Untersuchungen gemäß LAGA, Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Deponieverordnung (DepV) sowie Bundesbodenschutzverordung (BBodSchV) an Boden und Baustoffproben

Annahme, Aufbereitung, Lagerung und Dokumentation

Qualitätssicherung von der Entnahme bis zur Analyse

Die Qualität unserer Laborergebnisse beginnt lange vor dem eigentlichen Versuch – nämlich bei der fachgerechten Probenanlieferung und -behandlung. Eine unversehrte und repräsentative Bodenprobe ist die Basis für präzise Aussagen über den Baugrund. Nach der Entnahme auf der Baustelle werden die Proben umgehend und unter Einhaltung strenger Richtlinien zu uns ins Labor transportiert. Dort erfolgt die sorgfältige Probenbehandlung, die je nach Bodenart und geplanter Untersuchung variiert: Ob ungestörte Proben für Setzungs- oder Scherversuche oder gestörte Proben für die Klassifizierung – jede Probe wird entsprechend ihrer Beschaffenheit vorbereitet. Dies beinhaltet das Beschriften, Dokumentieren und bei Bedarf das Herstellen von Prüfkörpern.

Die Lagerung der Proben erfolgt in unserem Labor unter kontrollierten Bedingungen, um eine Veränderung der natürlichen Eigenschaften – insbesondere des Wassergehalts – zu verhindern. Nach Abschluss aller erforderlichen Analysen und der Berichterstellung kümmern wir uns auch um die fachgerechte Entsorgung der Bodenproben. Dieser durchgängige Prozess, von der Annahme bis zur Entsorgung, gewährleistet die Integrität unserer Untersuchungsergebnisse und bildet die verlässliche Grundlage für Ihre geotechnische Planung.

Leistungen für Sie:

- Probenahme auf der Baustelle

- Abholung von Proben

- Auspressen/Öffnen gestörten /ungestörten Proben und benennen sowie darstellennach DIN 4023

- Probenvorbereitung durch Sägen, Ausbohren und Schleifen

- Fotodokumentation mit Maßstab und Farbtafel

Warum Laborversuche

Ein Bauvorhaben ist weit mehr als nur das Errichten von Gebäuden oder Infrastruktur; es ist ein komplexes Projekt, das auf einem stabilen und verlässlichen Fundament stehen muss. Dieses Fundament ist der Baugrund – und seine genaue Kenntnis ist für das Gelingen des Bauvorhabens absolut unerlässlich. Hier kommen die Laborversuche in der Geotechnik ins Spiel: Sie sind das unverzichtbare Herzstück jeder fundierten Brundgrunduntersuchung und liefern die präzisen Daten, die Sie für eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Planung und Ausführung Ihres Projekts benötigen.

Der Baugrund ist gewissermaßen das Fundament des Fundaments. Doch im Gegensatz zu Beton, dessen Eigenschaften genau bekannt und kontrollierbar sind, ist der natürliche Baugrund ein komplexes, heterogenes Material. Seine Eigenschaften variieren stark und sind von geologischen Prozessen, Wassergehalten und der Geschichte der Ablagerung abhängig. Ohne detaillierte Laboranalysen wären wir bei der Beurteilung des Untergrunds auf Mutmaßungen angewiesen – ein Risiko, das sich kein Bauherr leisten kann.

Laborversuche: Die unverzichtbare Grundlage für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Unsere Laborversuche, wie der Ödometerversuch, der Scherversuch, der Einaxiale Druckversuch oder die Abrasivitätsbestimmung, liefern genau die Kennwerte, die Ingenieure und Planer benötigen. Sie beantworten kritische Fragen wie:

- Wie stark wird sich der Boden unter der Last des Bauwerks setzen? (Ödometerversuch)

- Wie stabil sind Böschungen, Gräben oder Baugruben? Kann der Boden die Lasten des Gebäudes sicher tragen? (Scherversuch)

- Welche Festigkeit weist das Gestein auf, und wie verformt es sich unter Druck? (Einaxialer Druckversuch, Punktlastversuch)

- Welche Werkzeuge müssen wir für den Vortrieb wählen, um Verschleiß und Kosten realistisch zu kalkulieren und zu minimieren? (Abrasivitätsbestimmung)

- Welche Art von Boden liegt überhaupt vor und wie verhält er sich bei Wasserkontakt? (Korngrößenverteilung, Dichtebestimmung, Wassergehalte)

Die Ergebnisse dieser Analysen sind die Basis für:

- Fundierte Standsicherheitsnachweise: Sie bilden die Grundlage für die statischen Berechnungen und die Dimensionierung von Fundamenten, Baugruben und anderen erdberührten Bauteilen.

- Genaue Setzungsprognosen: Nur mit präzisen Daten lassen sich zu erwartende Verformungen vorhersagen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um Schäden an Bauwerken zu verhindern.

- Optimierte Planung und Bemessung: Sie ermöglichen eine maßgeschneiderte Planung von Gründungen, Verbau- und Böschungssicherungsmaßnahmen, die sowohl technisch sicher als auch wirtschaftlich sind.

- Effizientes Risikomanagement: Potenzielle Risiken wie Setzungen, Rutschungen oder unerwartet hoher Werkzeugverschleiß können frühzeitig erkannt und minimiert werden. Das beugt teuren Nachbesserungen, Bauverzögerungen und im schlimmsten Fall gravierenden Schäden vor.

- Qualitätssicherung im Erdbau: Die Laborwerte dienen als Referenz für die Verdichtungskontrolle und die Überprüfung der Materialeigenschaften während der Bauausführung.

- Einhaltung von Normen und Standards: Die Ergebnisse der Laborversuche sind essenziell, um die Anforderungen nationaler und internationaler Normen (z.B. DIN-Normen, Eurocode) im Bereich der Geotechnik zu erfüllen.

Kurzum: Laborversuche sind keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Sie wandeln Unsicherheiten in planbare Fakten um und schützen Ihre Investition. Nur durch Kentnisse der physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Baugrunds kann Ihr Bauvorhaben sicher, dauerhaft und wirtschaftlich auf festem Boden errichtet werden. Vertrauen Sie auf die Expertise unseres Baugrundlabors – für ein Fundament, das hält, was es verspricht.

Ödometerversuch

Präzise Setzungsprognosen für Ihre Bauvorhaben

Ein stabiler Baugrund ist das A und O jedes Bauprojekts. Insbesondere bei bindigen Böden wie Ton und Schluff können sich unter Belastung langfristig Setzungen einstellen, die die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit eines Bauwerks maßgeblich beeinflussen. Der Ödometerversuch, auch bekannt als Konsolidierungsversuch, ist ein unverzichtbares Laborverfahren, um das Verformungsverhalten solcher Böden unter vertikaler Belastung präzise zu ermitteln.

Was ist der Ödometerversuch?

Der Ödometerversuch ist ein genormtes Laborverfahren (nach DIN 4016 bzw. der aktuellen europäischen Norm DIN ISO 17892-5), das die einaxiale Zusammendrückbarkeit einer Bodenprobe unter definierter Last misst.

Dabei wird eine ungestörte, ringförmige Bodenprobe (meist Ton oder Schluff) in einem speziellen Prüfgerät, dem Ödometer, platziert. Die Probe wird schrittweise über einen festgelegten Zeitraum vertikal belastet, während gleichzeitig die vertikale Verformung (Setzung) der Probe kontinuierlich gemessen wird. Das seitliche Ausweichen der Probe ist dabei verhindert, um eine realitätsnahe Simulation der Verhältnisse im Baugrund unter Flächenlasten zu gewährleisten.

Zwischen den Belastungsstufen werden die Messungen oft über Stunden oder sogar Tage fortgesetzt, um auch das zeitabhängige Verformungsverhalten (Primär- und Sekundärkonsolidation) zu erfassen, das durch das Auspressen von Porenwasser verursacht wird.

Welche Kennwerte werden ermittelt?

Aus den Messdaten des Ödometerversuchs lassen sich eine Reihe entscheidender geotechnischer Kennwerte ableiten, die für die Setzungsberechnung unerlässlich sind:

- Verformungsmodul (E-Modul): Dieser Kennwert beschreibt die Steifigkeit des Bodens und sein elastisches Verformungsverhalten unter Belastung. Im Rahmen des Ödometerversuchs wird oft der Sekantenmodul oder der Tangentenmodul bestimmt.

- Kompressionsbeiwert (c): Er charakterisiert die Zusammendrückbarkeit des Bodens unter Belastung.

- Konsolidationsbeiwert (cv): Dieser wichtige Parameter gibt an, wie schnell Porenwasser aus dem Boden entweichen kann und somit, wie schnell sich Setzungen einstellen. Er ist entscheidend für die Zeitdauer von Setzungsprozessen.

- Vorverdichtungsspannung (σ’p oder σ’c): Dieser Wert gibt Aufschluss über die maximale Spannung, der der Boden in seiner geologischen Geschichte bereits ausgesetzt war. Er ist ein kritischer Indikator für das Setzungsverhalten bei erneuter Belastung.

- Primär- und Sekundärsetzung: Der Versuch erlaubt die Trennung der sofortigen elastischen Setzung von der zeitabhängigen Primär- und Sekundärkonsolidation.

- Porenzahl-Spannungs-Diagramm (e-log σ‘ Diagramm): Dies ist die grafische Darstellung der Versuchsergebnisse, die das Zusammendrückungsverhalten des Bodens über einen weiten Lastbereich hinweg visualisiert.

Scherversuch

Die Basis für Standsicherheitsnachweise Ihrer Bauwerke

Die Standsicherheit eines Bauvorhabens hängt maßgeblich von der Scherfestigkeit des Baugrunds ab. Ob bei der Dimensionierung von Fundamenten, der Planung von Böschungen und Gräben oder der Bewertung von Erddruck auf Bauwerke – die Kenntnis, wie ein Boden Schubkräften widersteht, ist absolut entscheidend. Der Scherversuch, insbesondere der Direkte Scherversuch, ist ein fundamentales Laborverfahren, um diese kritischen Kennwerte präzise zu bestimmen.

Was ist der Direkte Scherversuch?

Der Direkte Scherversuch (auch Rahmenscherversuch genannt) ist ein genormtes Laborverfahren (nach DIN EN ISO 17892-10), mit dem die Scherfestigkeit eines Bodens ermittelt wird. Diese Eigenschaft beschreibt den Widerstand des Bodens gegen Verformung und Bruch durch Schubspannungen.

Im Prüfaufbau wird eine zylindrische oder quadratische Bodenprobe in einen zweigeteilten Scherrahmen (Scherkasten) gelegt. Zunächst wird die Probe mit einer definierten vertikalen Normallast (Druck) beaufschlagt, die die Auflast des Baugrunds im natürlichen Zustand simuliert. Anschließend wird der obere Teil des Scherrahmens horizontal verschoben, während der untere Teil fixiert bleibt. Dabei wird die zum Verschieben notwendige horizontale Scherkraft kontinuierlich gemessen. Durch das Erhöhen der Normallast und die Wiederholung des Versuchs mit neuen Proben aus demselben Material können die Scherparameter über einen relevanten Spannungsbereich ermittelt werden.

Welche Kennwerte werden ermittelt?

Aus den Messdaten des Direkten Scherversuchs werden die entscheidenden Scherparameter des Bodens abgeleitet:

- Scherwinkel der Reibung (φ‘): Dieser Winkel ist ein Maß für die innere Reibung des Bodens, also den Widerstand der Bodenkörner gegeneinander beim Verschieben. Er ist bei rolligen Böden (Sand, Kies) der dominierende Scherparameter.

- Kohäsion (c‘): Die Kohäsion beschreibt den bindigen Zusammenhalt der Bodenpartikel untereinander. Sie ist vor allem bei bindigen Böden (Ton, Schluff) ausgeprägt und trägt maßgeblich zur Scherfestigkeit bei.

- Scherfestigkeit (τ): Die eigentliche Scherfestigkeit wird als Funktion der Normalkraft und der Materialparameter φ‘ und c‘ ermittelt. Sie repräsentiert die maximale Schubspannung, die ein Boden vor dem Bruch aufnehmen kann.

- Spannungs-Dehnungs-Verhalten: Der Versuch liefert zudem Informationen über das Verformungsverhalten des Bodens unter Scherbelastung bis zum Bruch.

Die Ergebnisse werden typischerweise in einem Mohr-Coulomb-Diagramm dargestellt, um die Bruchhüllkurve und damit die Scherparameter c‘ und φ‘ visuell zu veranschaulichen.

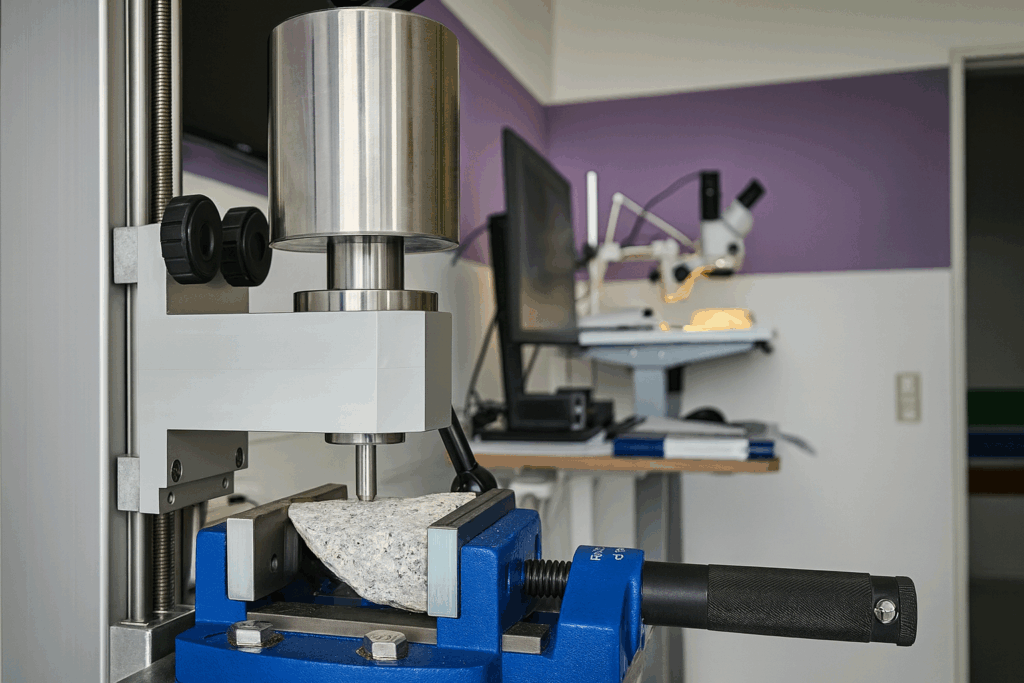

Einaxialer Druckversuch

Bestimmung der Festigkeit kohäsiver Böden und weicher Gesteine

Die Tragfähigkeit des Baugrunds ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit und Stabilität jedes Bauwerks. Insbesondere bei bindigen, kohäsiven Böden wie steifen Tonen oder weichen Felsformationen ist die Kenntnis der einaxialen Druckfestigkeit unerlässlich. Dieser Laborversuch liefert wichtige Informationen über die Bruchfestigkeit des Materials unter vertikaler Belastung und ist somit eine Schlüsselanalyse für viele geotechnische Fragestellungen.

Was ist der Einaxiale Druckversuch?

Der Einaxiale Druckversuch, auch als Uniaxialer Druckversuch bekannt, ist ein genormtes Laborverfahren (nach DIN EN ISO 17892-7 und DIN 18136). Er dient dazu, die ungestützte Druckfestigkeit (oder unkonfinierte Druckfestigkeit, oft als qu bezeichnet) von bindigen Böden mit hohem Zusammenhalt oder von sehr weichen Gesteinen zu bestimmen.

Bei diesem Versuch wird eine zylindrische, ungestörte Probe des Bodens oder weichen Gesteins ohne seitliche Einspannung (also ohne äußere seitliche Stützung) vertikal bis zum Bruch belastet. Die Probe wird in eine Prüfmaschine eingespannt und die vertikale Belastung wird kontinuierlich und mit konstanter Dehnungsrate erhöht, bis die Probe versagt (bricht oder sich stark verformt). Während des Versuchs werden die aufgebrachte Kraft und die resultierende Verformung gemessen.

Welche Kennwerte werden ermittelt?

Aus den Messdaten des Einaxialen Druckversuchs lassen sich folgende wichtige Kennwerte ableiten:

- Einaxiale Druckfestigkeit (qu): Dies ist der primäre Kennwert des Versuchs. Er entspricht der maximalen vertikalen Spannung, die die Probe aufnehmen kann, bevor sie unter der einaxialen Belastung bricht. Die Einheit wird üblicherweise in kPa oder MPa angegeben.

- Undränierte Scherfestigkeit (cu): Bei bindigen Böden kann aus der einaxialen Druckfestigkeit die undränierte Scherfestigkeit (cu) abgeleitet werden, da qu unter undränierten Bedingungen oft als etwa das Doppelte von cu angenommen wird (qu≈2⋅cu). Dieser Wert ist entscheidend für kurzfristige Standsicherheitsnachweise.

- Verformungsmodul (E-Modul): Aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm, das während des Versuchs aufgezeichnet wird, kann der Verformungsmodul ermittelt werden. Dieser beschreibt die Steifigkeit des Materials und wie es sich unter der Belastung verformt.

- Bruchverhalten: Der Versuch gibt Aufschluss über die Art des Materialversagens (z.B. Scherbruch, plastisches Fließen).

Abrasivitätsbestimmung nach CERCHAR

Prognose des Werkzeugverschleißes im Fels- und Lockergestein

Im Spezialtiefbau, Tunnelbau oder bei der Erkundung von Felsformationen ist der Verschleiß von Bohrwerkzeugen und Maschinen ein entscheidender Kostenfaktor und Zeitfresser. Die Abrasivität des Bodens oder Gesteins gibt an, wie stark die eingesetzten Werkzeuge abgenutzt werden. Die Abrasivitätsbestimmung nach dem Cerchar-Verfahren und der DGGT (Deutsche Gesellschaft für Geotechnik) Empfehlung Nr. 23 ist ein unverzichtbarer Labortest, um diesen Verschleiß präzise vorherzusagen und somit Ihre Projekte effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.

Was ist die Abrasivitätsbestimmung?

Die Abrasivitätsbestimmung nach Cerchar (oft auch als Cerchar Abrasivity Index, CAI, bezeichnet) ist ein standardisiertes Prüfverfahren, das die Fähigkeit eines Gesteins oder Bodens misst, Bohr- und Schneidwerkzeuge abzunutzen. Es liefert einen wichtigen Kennwert für die Planbarkeit von Werkzeugwechseln und den Verschleißschutz.

Beim Cerchar-Versuch wird ein genormter Stahlstift unter einer definierten Normalkraft über die Oberfläche einer Gesteins- oder Bodenprobe gezogen. Die Länge der dabei entstandenen Riefen (Kratzspuren) auf der Stirnfläche des Stahlstifts wird gemessen und in den Cerchar-Abrasivitätsindex (CAI) umgerechnet. Je länger die Riefe, desto abrasiver ist das Material.

Die DGGT Empfehlung Nr. 23 ergänzt und präzisiert die Anwendung des Cerchar-Verfahrens für die geotechnische Praxis, insbesondere im Hinblick auf die Probenvorbereitung und die Interpretation der Ergebnisse für unterschiedliche Gesteins- und Bodenarten.

Welche Kennwerte werden ermittelt?

Der primäre Kennwert, der aus der Abrasivitätsbestimmung hervorgeht, ist der:

- Cerchar Abrasivitätsindex (CAI): Dieser dimensionslose Index gibt direkt Aufschluss über das Verschleißpotenzial des untersuchten Materials. Ein höherer CAI-Wert bedeutet eine stärkere Abrasivität und somit einen höheren Verschleiß an Bohrwerkzeugen.

Zusätzlich können aus dem Versuch Rückschlüsse auf die Härte der Minerale und die Festigkeit des Gesteinsgefüges gezogen werden, welche die Abrasivität maßgeblich beeinflussen. Die Ergebnisse werden oft in Kategorien von „sehr gering abrasiv“ bis „sehr stark abrasiv“ eingestuft.

Abrasivitätsbestimmung nach LCPC

Effiziente Planung und Schutz Ihrer Bohr- und Schneidwerkzeuge

Im anspruchsvollen Umfeld des Spezialtiefbaus, insbesondere im Tunnel- und Großbohrbereich, ist der Verschleiß von Werkzeugen ein erheblicher Kosten- und Zeitfaktor. Die genaue Vorhersage des Werkzeugabriebs durch das umgebende Gestein oder den Baugrund ist entscheidend für eine wirtschaftliche und sichere Projektabwicklung. Die Abrasivitätsbestimmung nach LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées), standardisiert in der französischen Norm NF P18-579, ist ein spezialisiertes und hochpräzises Verfahren, um diese entscheidende Eigenschaft zu ermitteln.

Was ist die Abrasivitätsbestimmung nach LCPC?

Die LCPC-Abrasivitätsprüfung ist ein Prüfverfahren, das entwickelt wurde, um die Schleifwirkung von Gesteinen und Böden auf die eingesetzten Werkzeuge zu quantifizieren. Sie ist besonders im Tunnel- und Bergbau, aber auch bei großen Bohrprojekten relevant, wo der Kontakt von Werkzeugen mit abrasiven Materialien intensiv ist.

Beim LCPC-Verfahren wird eine definierte Menge des zu untersuchenden Materials (Gesteinsbruchstücke oder Boden) in einen rotierenden Behälter gegeben. Darin befindet sich ein Satz von vier speziell geformten Stahl-Prüfkörpern. Diese Stahlkörper werden während der Rotation über das Material geschliffen und abgenutzt. Nach einer definierten Anzahl von Umdrehungen oder einer bestimmten Prüfzeit werden die Stahlkörper gewogen. Der Masseverlust der Stahlkörper ist das direkte Maß für die Abrasivität des Materials.

Welche Kennwerte werden ermittelt?

Das Ergebnis der LCPC-Abrasivitätsbestimmung ist der:

- LCPC Abrasivitätsindex (ALI – Abrasivité Linéaire Index, oder Abrasivitäts-Koeffizient): Dieser Index wird in der Einheit mg/Umdrehung (Masseabtrag pro Umdrehung) angegeben und ist ein direktes Maß für den zu erwartenden Materialabrieb an den Werkzeugen. Ein höherer ALI-Wert bedeutet eine stärkere Abrasivität und somit einen erhöhten Verschleiß der Bohr- und Schneidwerkzeuge.

Je nach Literatur und Anwendungsbereich kann dieser Wert auch in Klassifikationssysteme eingeordnet werden, die eine direkte Aussage über das zu erwartende Verschleißverhalten und die Empfehlung für bestimmte Werkzeugtypen ermöglichen.

Punktlastversuch

Schnelle und kosteneffiziente Einschätzung der Festigkeit von Gestein

Im Felsbau und bei der Charakterisierung von Gesteinskörpern ist die Kenntnis der Gesteinsfestigkeit von grundlegender Bedeutung für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Der Punktlastversuch ist ein bewährtes, unkompliziertes und kostengünstiges Verfahren, um eine schnelle und zuverlässige Einschätzung der Festigkeit von Gesteinsproben zu erhalten. Basierend auf der DGGT-Empfehlung Nr. 5 (Deutsche Gesellschaft für Geotechnik) bietet dieser Versuch eine wichtige Grundlage für weiterführende geotechnische Bewertungen.

Was ist der Punktlastversuch?

Der Punktlastversuch ist ein international anerkannter und in der DGGT-Empfehlung Nr. 5 standardisierter Indextest zur Bestimmung der Festigkeit von Gestein. Er dient nicht zur direkten Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit, liefert aber einen aussagekräftigen Indexwert, der mit dieser korreliert werden kann.

Bei diesem Versuch wird eine unregelmäßig geformte oder zylindrische Gesteinsprobe zwischen zwei konischen Stahlspitzen eingespannt. Die Last wird dann kontinuierlich und konzentriert auf diese Spitzen aufgebracht, bis die Probe bricht. Gemessen werden die Bruchlast und der Abstand zwischen den beiden Lasteinleitungspunkten. Das Verfahren ist vergleichsweise schnell durchzuführen und erfordert keine aufwendige Probenpräparation wie das präzise Zuschneiden zylindrischer Kerne für den Einaxialen Druckversuch.

Welche Kennwerte werden ermittelt?

Aus den Messdaten des Punktlastversuchs wird der folgende zentrale Kennwert ermittelt:

- Punktlastindex (Is oder Is(50)): Dieser Index wird aus der Bruchlast und dem Quadrat des Abstands zwischen den Belastungspunkten berechnet. Er ist ein Maß für die Festigkeit des Gesteins unter konzentrierter Belastung. Der Index Is(50) ist der genormte Wert, der auf eine Bezugsdurchmesser von 50 mm umgerechnet wird, um Proben verschiedener Größen vergleichen zu können.

Aus dem Punktlastindex können über Korrelationsbeziehungen auch indirekt Schätzwerte für die einaxiale Druckfestigkeit (qu) des Gesteins abgeleitet werden. Diese Korrelationen sind in der DGGT-Empfehlung Nr. 5 und in der Fachliteratur detailliert beschrieben.